2025年3月12日

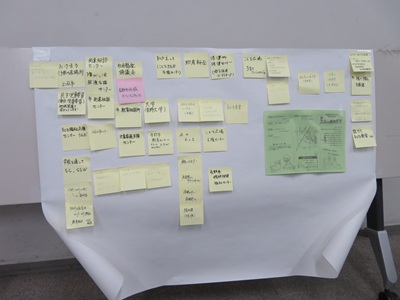

3月9日(日)、緊急時の子どもへの対応ガイドライン作成に向けた研修の第2弾として、「子どものための心理的応急処置」(子どものためのPFA)研修会を長野市生涯学習センターにて開催しました。 午前のグループワークでは、危機的状況下で子どもが示す反応について、0~3歳、4~6歳、7~12歳、13歳以上(青年期)の4グループに分かれて、学校の近くで火事が起き大勢の負傷者が出ている、という設定で、その時に考えられる子どもの行動や感情の変化を付箋に書き出し、発表しました。 午後のセッションでは、グループごとのロールプレイを通してPFAの行動原則を実践していきました。 最後にセルフケアについて、森光先生からお話をいただき、実際に呼吸法や筋弛緩法をやってみました。 多くの子どもは、親や養育者と再会したり、基本的なニーズが満たされると順調に回復しますが、日常生活に支障をきたしていたり、自分自身や他人を傷つけるリスクがある場合など、子どもが深刻なストレスを抱えている場合は、専門家による支援が必要となります。

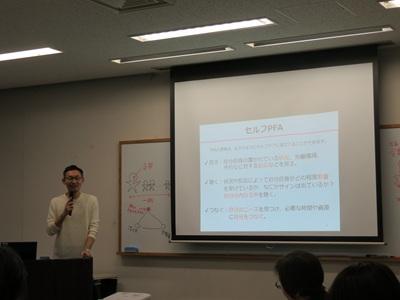

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレンの赤坂美幸先生、日本赤十字看護大学付属災害救護研究所の森光怜雄先生を講師としてお迎えし、PFAが誰にでもできるものであること、PFAの基本となる「準備」「見る」「聴く」「つなぐ」の考え方がどんなことなのかを、動画を見たり具体的な場面を想定して学んでいきました。

子ども版のPFAを学ぶことの意義は、子どもは大人とは違う反応を見せること、子ども特有のリアクションがあり、そこへの配慮が必要だということも教えていただきました。

同じ状況下であっても、年齢によって見せるストレス反応や行動にはかなり差があること、また個人的な特性や成育環境等によっても違いが出ることなどがわかりました。「どういうストレスが生じるかを知っていることが、緊急時に子どもの状況を見分ける目になる」ということを、具体的な事例を用いることで実感することができました。

「準備」は地域資源、被災状況、何者かわかるようにしておくユニホーム、子どもの反応を事前に知っておくなど。

「見る」は子どもの人数・ケガ・服装・周囲の状況・安全確認・普段との変化量の差など。

「聴く」は子どもたちの目線に合わせる、ゆっくり近づく、安心感を与える態度など。

「つなぐ」は医療、衣類や子ども支援団体、安全な場所、保護者など。再発防止のフォローも含むそうです。

保護者に状況を説明することができるようにしておくことも、とても大切なことですね。

緊急時になってからセルフケアを始めることは簡単ではないため、毎日やる習慣をつけておくことが大事だそうです。皆様も是非、今日から簡単なセルフケアを始めてみませんか。

ご自分の住んでいる地域には、子どもや親・養育者を支える資源としてどのような機関や組織がありますか。

どこにつなぐことができるのか、いざという時すぐにつなぐことができるよう、リスト化しておくことを学びました。

研修の中で、参加者の皆さんから出された「つなぎ先」だけでも、40カ所を超えました。

各地域に持ち帰り、それぞれの地域のつなぎ先リストに活かしていただければ嬉しいです。